Nel vocabolario comune, la parola “gioiello” richiama subito l’idea di qualcosa di prezioso, di raro, di brillante. Qualcosa da conservare, mostrare, tramandare. Ma nel campo della ricerca artistica e del design, questo significato si è trasformato profondamente. I gioielli contemporanei non si riconoscono tanto per il materiale o per lo stile, quanto per la loro intenzione: quella di parlare al presente, senza rinunciare alla memoria. Sono oggetti che si muovono nel tempo, tra materia e linguaggio, tra gesto artigianale e pensiero progettuale.

Non nascono per decorare. Nascono per dire qualcosa.

Qualcosa di personale, di culturale, di esistenziale.

A volte, per mettere in discussione proprio l’idea stessa di gioiello.

Nel nostro tempo, dove l’apparenza spesso si costruisce in superficie, questi oggetti si posizionano altrove. Parlano di profondità. Invitano alla lettura lenta, alla percezione tattile, alla relazione intima con il corpo. Il valore non è più nella lucentezza o nella perfezione. Il valore è nel contenuto.

Il gioiello contemporaneo non è definito dalla sua funzione. Può essere un anello, un pendente, un orecchino, oppure nulla di tutto questo. Può non avere simmetria, non seguire le curve del corpo, non essere nemmeno immediatamente “riconoscibile”. Eppure, è un gioiello. Perché nasce da un atto consapevole, da una tensione creativa, da una volontà di trasformare la materia in forma viva.

Nel contesto sociale attuale, questi oggetti si pongono come micro-narrazioni controcorrente. Non rispondono al mercato, non inseguono la moda. Spesso sono unici, irripetibili, costruiti a partire da ciò che resta, da ciò che si raccoglie, da ciò che non brilla. In questo senso, sono anche atti politici, posizionamenti estetici, strumenti critici.

In un’epoca in cui il design è spesso ridotto a stile, i gioielli contemporanei riportano l’attenzione sul contenuto. Sulla materia. Sul processo. Sul tempo necessario.

Sono, a tutti gli effetti, forme di pensiero da indossare.

La loro forza non sta solo nell’oggetto finito, ma nell’energia che racchiude, nella sua intensità silenziosa. Non sono mai neutrali. Hanno un peso, anche quando sono leggeri. Si fanno notare non per l’ostentazione, ma per la qualità della loro presenza. Sono segni sulla pelle, piccole architetture da abitare. Portarli significa assumersi la responsabilità di una scelta, spesso anche quella di apparire “al di fuori”, “non in linea”, “diversi”. Ma è proprio lì che si collocano: in quella zona in cui la forma diventa linguaggio e il metallo si fa racconto.

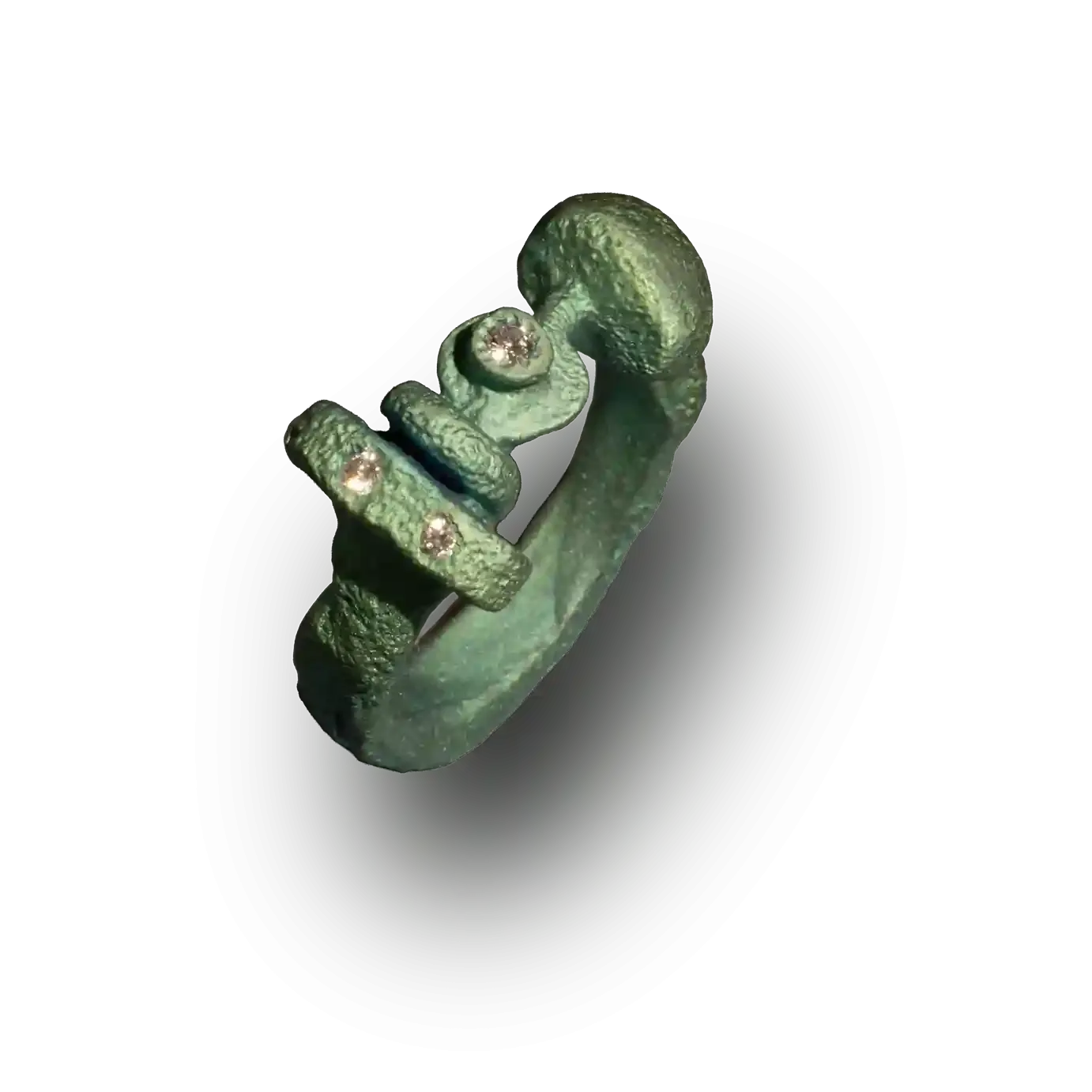

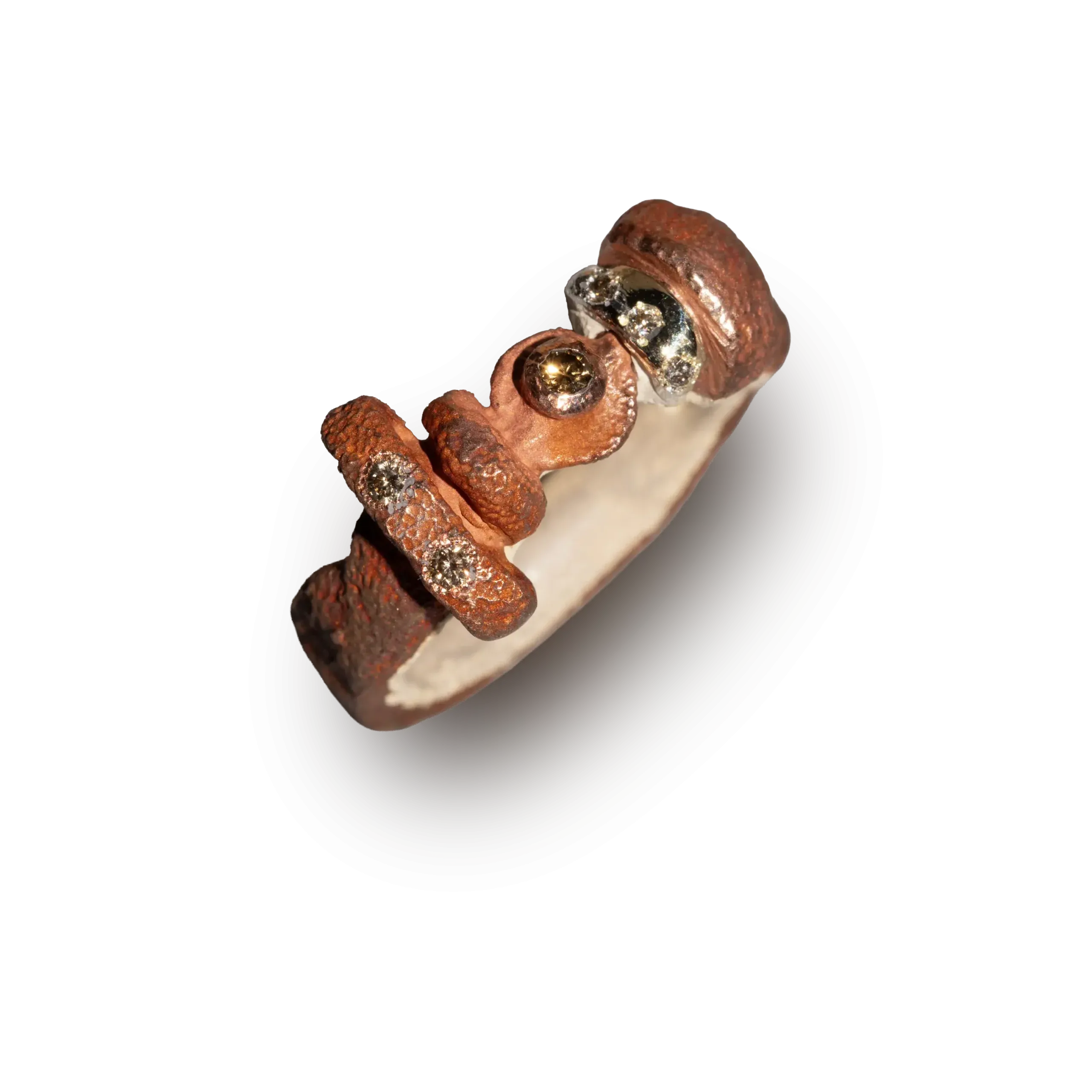

I materiali usati non rispondono a un’idea tradizionale di lusso. Bronzo, rame, argento ossidato, pietre opache o frammenti recuperati da contesti urbani convivono con lavorazioni delicate, imperfette, volutamente lasciate “in divenire”. La materia viene ascoltata, non domata. Non si tratta di imbrigliarla in una forma pulita, ma di dialogarci, assecondarla, darle voce. Una lastra non levigata può diventare una superficie espressiva. Una fenditura può diventare centrale. La luce non è più riflessa, ma trattenuta. E quello che un tempo veniva scartato diventa parte del lessico visivo.

Proprio per questo, ogni pezzo è irripetibile. Anche quando simile, conserva una variazione minima, un difetto voluto, un’inclinazione specifica. Non c’è mai la perfezione seriale. E non serve. Anzi, la sua assenza è il segno di un approccio umano, vivo, tangibile. Indossare questi oggetti significa entrare in relazione con qualcosa che ha avuto una storia prima di te e che continuerà ad averla anche mentre lo porti addosso.

Chi crea gioielli contemporanei non cerca di stupire con l’eccesso, ma di comunicare con precisione. Ogni curva è pensata, ogni vuoto ha un ruolo, ogni superficie racconta qualcosa. La relazione tra pieno e assenza diventa parte della costruzione, come se l’oggetto si scrivesse anche nei silenzi, nelle parti non lavorate, nei margini lasciati grezzi. Ciò che non è immediatamente leggibile invita a soffermarsi. E nel fermarsi, si scopre il senso. Questi non sono oggetti da osservare distrattamente, ma da esplorare. Da girare tra le dita. Da far risuonare con la propria pelle, il proprio modo di abitare lo spazio.

C’è una forte componente scultorea in molti di questi gioielli, ma non è mai monumentale. È intima. Si adatta alla dimensione del corpo. E il corpo, a sua volta, cambia il senso dell’oggetto. Un orecchino che appare spigoloso può risultare delicato una volta indossato. Un anello imponente può rivelarsi morbido nel modo in cui segue la linea della mano. In questo dialogo sottile, il design artigianale trova il suo punto di massima espressione.

Chi li indossa non lo fa mai per moda. Li sceglie perché sente che parlano una lingua affine. Perché riconosce, in quelle forme non convenzionali, qualcosa di sé. Spesso sono oggetti che si ricevono da sé stessi, non in regalo. Pezzi che si desiderano perché corrispondono a un momento, a una fase, a un cambiamento. Oggetti che funzionano come soglie, come passaggi. Non è raro che chi li porta inizi a considerarli come una specie di talismano personale. Non nel senso magico del termine, ma in quello simbolico: un segno di sé, una memoria portatile, una presenza silenziosa.

Alcuni gioielli sembrano proprio costruiti su questi principi. Hanno forme che ricordano resti fossili o frammenti geologici, ma con innesti lucidissimi, come se la materia si fosse risvegliata proprio in quel punto. Un pendente poroso, quasi minerale, accoglie al centro un elemento metallico levigato. Un anello con superficie ruvida termina in una curva morbida e perfetta, come se il tempo vi avesse agito in modo diverso da un punto all’altro. Alcuni sembrano scavati dal vento, altri appena dissepolti. Ma nulla è lasciato al caso. Ogni segno è scelta. Ogni imperfezione è calibrata.

Il tempo gioca un ruolo fondamentale. Non solo nella creazione, che richiede lentezza, ma anche nella fruizione. Un gioiello contemporaneo non è mai statico. Vive, muta, si trasforma. Le ossidazioni si accentuano o si attenuano. Le superfici si lucidano solo nei punti di contatto. I colori si alterano con la pelle, la luce, l’umidità. Ciò che per l’industria è usura, qui diventa linguaggio. Il gioiello, invecchiando, non perde valore. Ne guadagna. Perché diventa sempre più personale, sempre più legato a chi lo indossa. Diventa irripetibile nel tempo, non solo nella forma.

Non esiste una definizione unica per ciò che è “contemporaneo” in gioielleria. Ma c’è una sensibilità che attraversa le pratiche più autentiche: quella dell’ascolto. Ascolto del materiale, del gesto, della storia. E ascolto del presente, con le sue complessità, i suoi vuoti, le sue domande. Questi oggetti sono risposte parziali, tentativi di dire con le mani ciò che a volte non si riesce a dire con le parole. Per questo emozionano. Perché non si limitano a piacere. Si fanno sentire.

Il confine tra gioiello e scultura, in molti casi, si fa sottile. Alcuni oggetti sembrano piccoli paesaggi, sezioni di materia terrestre, asteroidi immaginari, o semplicemente forme astratte che non imitano nulla, ma evocano tutto. È un’estetica che si nutre di contrasti: pieno e vuoto, opaco e lucido, grezzo e levigato, silenzioso e magnetico. Eppure, anche nella più radicale delle forme, resta sempre il legame con il corpo. Non come supporto, ma come territorio. Il corpo non viene solo adornato: viene coinvolto, interpretato, rivelato. Diventa parte dell’opera.

Questi oggetti spesso richiedono attenzione per essere compresi, ma mai sforzo. Non chiedono di essere decifrati, ma ascoltati. È una forma di intelligenza materica quella che esprimono. Non quella che si articola in concetti, ma quella che passa attraverso la pelle, la vista, il tatto. La relazione che si crea tra il gioiello e chi lo guarda, e poi tra il gioiello e chi lo indossa, è la chiave di tutto. Un legame fatto di gesti, di scelta, di silenzi.

Ci sono gioielli contemporanei che portano con sé memoria, non perché la imitano, ma perché la trattengono. Elementi che sembrano reperti, oggetti di un’altra epoca, eppure attualissimi. Sono frammenti del presente con l’anima del passato. Ed è proprio questa ambiguità temporale a renderli potenti. Sembrano oggetti trovati, non fabbricati. E questo li fa somigliare più a simboli che a accessori. Indossarli è un atto personale, quasi un rito.

La produzione artigianale, in questo ambito, è fondamentale. Non per nostalgia, ma per precisione. Non per rifiuto della tecnologia, ma per la necessità di tempo, sensibilità, contatto diretto. Il gioiello prende forma nella mano, ma nasce nella mente. E si completa solo sulla pelle di chi lo sceglie. È un’opera incompleta che si chiude nel momento dell’indosso, nella relazione tra forma e corpo. Nessuna macchina può programmare questo livello di complessità emotiva.

Molti dei pezzi visti nelle collezioni più autentiche non potrebbero esistere senza questa relazione con il corpo. Le loro proporzioni, il modo in cui cambiano luce durante il movimento, la posizione sul collo, sul dito, sull’orecchio, tutto è pensato per attivare un dialogo. E in quel dialogo si produce bellezza. Una bellezza diversa, che non urla, non brilla, non imita. Ma che resta.

In questo senso, parlare di gioielli contemporanei significa parlare di oggetti con un’identità. Non solo estetica, ma etica. Oggetti che non cercano di piacere a tutti, ma che trovano chi li riconosce. E una volta trovati, non si dimenticano più.

E allora cosa resta, alla fine, di un gioiello contemporaneo? Non solo la forma, non solo il materiale. Resta l’incontro, la sensazione di avere addosso qualcosa che non ti appartiene completamente, ma che parla anche di te. Resta la materia che muta, il segno lasciato dal tempo, la scelta di non cercare l’approvazione, ma la coerenza.

In un mondo che accelera, questi oggetti rallentano. In un sistema che punta alla moltiplicazione, loro tornano all’unicità. E nel farlo, recuperano il senso più profondo del creare: dare forma a ciò che non ha ancora nome, ma che merita di esistere.

Chi li indossa non sta solo scegliendo un ornamento. Sta scegliendo un modo di stare al mondo.

Carrello

Ultimi Posts

- Monili per una persona speciale: come scegliere senza sbagliare

- Gioielli barocchi: il Seicento che influenza il gioiello contemporaneo

- Ciondoli che custodiscono un significato

- Gioielli particolari: come riconoscere quelli davvero unici

- Gioielli artigianali effetto mare: cosa sono e perché affascinano